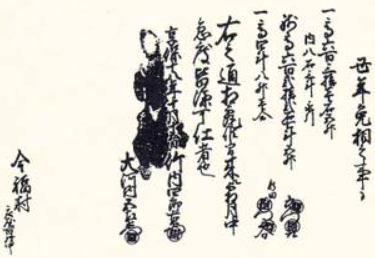

歴史の授業で、「江戸時代の農民の年貢率は、だいたい五公五民」と学習した。「五公五民」は、収穫の五割が年貢(五公)ということである。五ヶ井郷の今福村(現:尾上町今福)で、その状況をみてみたい。文書(もんじょ)は、享保十八年(1733)の今福村の免相(めんあい)である。

「免相」とは、年貢の賦課率のことで、今福村の年貢は、本田分では取れ高が六百三拾壱石五升で、その収穫の内八石五升が無税で、残り六百弐拾弐石七斗五升に対し六割(三七三石七斗五升)を年貢として納めていた。今福村の年貢率(六つ・六割)は、高率である。他の五ケ井郷の村々もだいたい同じである。藩(姫路藩)としては、年貢が多いことに越したことはない。

しかし、農民の生活ができないほど多くの年貢はかけられない。そのため、収穫の多い村に多くの年貢を課することになる。一般的に、年貢率の高い村の方が豊かな生活の村といえる。五ヶ井郷は、水に恵まれ収穫が安定した地域だった。そのため年貢率が高くなっている。

少ない新田

今福村の免相には、高率であったという外に、もう一つの特徴がある。それは新田が少ないことである。今福村の新田高は、四斗八升壱合で、新田はないに等しい。これは、今福は古くから開拓が進んでおり、江戸時代に新たに新田とする土地はもはやなかったことを意味している。

他の五ヶ井郷の村々も市域の他の地域と違い、水に恵まれ、早くから田地の開拓が進んでいた土地であった。