条里制と五ヶ井の水路

奈良時代、中央・地方の政治の仕組みも整ってきた。地方には国司・里長等の地方官が置かれた。これら地方官の仕事は治安、そしてなによりも農民から確実に税を納めさせることにあった。政府は、税を確実にするために土地制度を整えた。これが条里制である。

条里制は、七世紀の末には始まっていただろうと思われる。 その仕組みは、六町四方(43.2ヘクタール)の大区画を縦横六等分、つまり36の小区画に分けた。

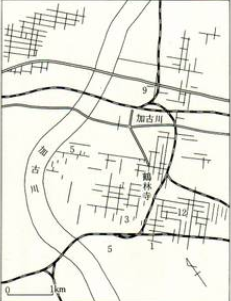

そして、その一つをさらに36等分し、その一つひとつに一の坪・二の坪・三の坪・・・のような番号をつけた。条里制の遺構(上図)をみて欲しい。

市域では五の坪(加古川町西河原)、九の坪(加古川町溝ノ口)、一の坪(尾上町長田)、十二の坪(尾上町口里)、三の坪(尾上町今福)等がその例である。

この他にも多くの坪名と思われる小字が残っている。池がない

条里制の土地があったことは確かめられている。しかし、土地だけでは田畑にならない。水が必要である。どのようにして水を得たのだろうか。池から得たとも考えられが、池の遺構がない。

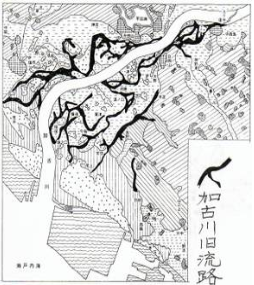

埋もれてしまったとも考えられるが、これだけ発達した条里制である。どこかで遺構が見つかってもよさそうなものである。考えられることは、加古川の水を利用することである。それにしても、加古川からの水が条里制の全ての田畑を潤したとも思えない。加古川は暴れ川だった。加古川に堰をつくり水を引いたとも考えられない。この時代に大規模な用水作る土木技術はまだない。加古川は、太古よりその流路を変えた。加古川の旧流路(下図)を見て欲しい。

五ヶ井用水の始まりは条里制の時代まで、さかのぼることができると想像される。