27.二俣探訪:新井物語① 二俣の地形

二俣を流れる新井(用水)の話「新井(しんゆ)物語」の話をしましょう。

最初にお断りをしておきます。教科書等で「新井用水」として学習しますが、新井(しんゆ)として話を進めます。

『今里伝兵衛と新井の歴史』(新井水利組合連合会)の最初の部分で著者は、次のように書いておられます。

「・・・明暦二年(1656)三月、水不足に悩んできた農民に待望の井水(ゆみず)が流れてきた。

まだ見たことのない加古川からの水が、まだ土のにおいの残る堀りたての井溝をゆるやかな音を立てて流れてきた。

毎日のように工事人足に出かかけた村人たちは、早春の冷たい水を両手ですくい上げて喜び合った。当時の百姓にとって、水は確かに命であった。・・・」

祖先の汗の跡と新井(しんゆ)果たした役割を追ってみましょう。

新井物語① 二俣の地形

二俣あたりの地形の復習をしておきます。

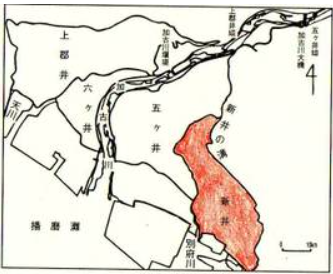

二俣の地形は、新井より北の台地部と南の低地部に分けられます。

新井は、約10㍍の等高線に沿って流れています。

北の台地部は、海抜10㍍より高くなっています。

そして、新井あたりで坂をつくり、南へ徐々に低くなっています。坂の辺りは、既に書いたように、かつての海蝕崖で海岸です。

新井から南の低地部は海でした。

「かつて」といっても地球の歴史から見ればそんなに遠い昔のことではありません。

南の低地部は、縄文時代(BC8000~BC3世紀ごろ)は海だったのです。

弥生時代(BC3~AD3)から、徐々に陸化が始まったようです。

このことは、ボーリング等で確かめられています。

新井から北の高い台地が印南野台地で、平岡中学校や平岡南小学校あたりは、海抜約6.5メートルで縄文時代は海の底でした。

1地万年ほど前頃から地球は、今のような温暖な気候になり海が現在の新井のところまで迫っていました。

その後、急速に加古川が運ぶ土砂が河口に堆積しました。

また、このあたりの海岸の流れは、西から東に流れており河口部の土砂は、加古川の東岸により早く堆積し陸地をつくりました。

新井は、神野町西条の城山(じょやま)のすぐ北の加古川の取り入れ口から播磨町古宮の大池まで13キロあまりで、基本的には印南野台地に縁に沿って掘られています。

*彩色した地域は、新井の給水地域