加古川の河口にある高砂の町の散策からはじめたい。

昔、時間はゆっくり流れていた。そのため、高砂の町も長い年月をかけ、徐々に成長した町と想像してしまう。しかし、高砂の町は、江戸時代の初めの頃に急成長した人工的な町である。

一昨年(2006年)、10月3日のブログ(中世の高砂は今津)の一部をもう一度読んでみたい。

中世の高砂は、播磨五泊(室津・飾磨・福泊・高砂・江井崎)の一つに数えられ、内海の寄港地としての地位を固めていた。

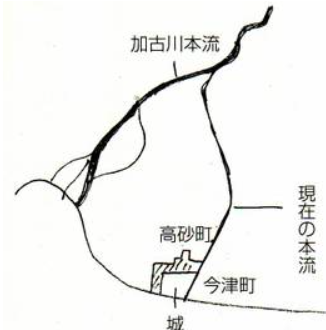

ところが、この中世の高砂の泊(港)は、現在の高砂ではなく、『播磨名所巡覧絵図』でも「今津の浦口」とあるように、高砂の左岸(東岸)の池田(現:加古川市尾上町)付近を指していた・・・

つまり、中世の今津(現:尾上町池田)は、「今津千軒」とよばれ、内海の寄港地として大いに賑わっていたのである。

その後、今津は加古川の堆積作用により、港は徐々に浅くなりその機能を弱めた。その頃(江戸時代以前)、現在の高砂は、小さな漁村にすぎなかった。

なお、当時加古川の本流は升田・平津から荒井を経て瀬戸内海に流れ、その河口に魚崎(現:高砂市)の港があった。

*図は慶長播磨絵図による加古川の流れ