きょうで、シリーズ「五ヶ井用水を歩く」を終わります。拙文に付き合っていただき、ありがとうございました。ご意見・ご感想をお寄せください。五ヶ井用水は加古川東岸の大部分を潤す大きな用水である。しかし、その内容(歴史)を十分に伝えることができなかった。

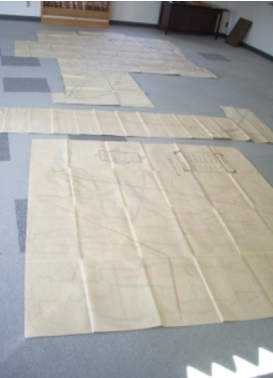

その理由は、何よりも私の知識のなさにあるのだが、史料らしいものがほとんど残っていない。『五ヶ井記録』(五ヶ井土地改良区所蔵)、『五ヶ井由来記』(加古川町大野荒木家・中津町内会所蔵)があるにはあるが、これらはたぶんに伝承の域を出ない。その外では、五ヶ井用水の流路を記録した大きな地図(明治35年12月作成・写真上)が土地改良区にあるだけである。

そのため、「五ヶ井用水を歩く」では、『五ヶ井土地改良区誌』(五ヶ井土地改良区)を参考に、想像しながら歩いた。不十分で、独断的なカ所も多いと思います。訂正・追加がありましたらお知らせください。

余話:蝮(まむし)にあう

五ヶ井用水を数回歩いた。昨年の秋も終わりの頃だった。JR神野駅の南の五ヶ井用水沿で「平野」の掃除分担区域を示す石柱のある場所だった。

石にけつまずいて、腰と右手を地面につけた。そこにヘビ(写真下)がいた。まさに、ヘビは腰と右手の間にいた。友達に写真を見せると、蝮(まむし)にまちがいないとのこと。くわばら・・・クワバラ・・・

「(二部)五ヶ井用水を歩く」は、今日で終えます。

明日から第三部で、加古川を下流から上流へと歩いてみたい。テーマは、今日考えることにします。