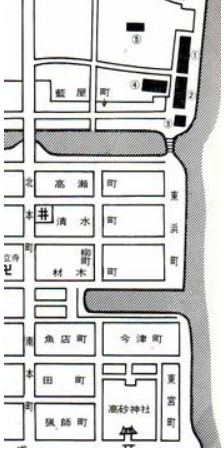

相生橋近くの高砂川に永楽橋がかかる。江戸期、その北の高砂川にそって地図のような施設(①~⑤)があった。

①北御蔵、②南御蔵、③御津留穀留番所、④御蔵長屋、⑤御津留長屋である。

このうち、①・②は百間蔵(ひゃっけんぐら)と呼ばれていた。今は、三菱製紙の工場となり蔵跡をしめす碑石(写真)が道路わきにあるだけである。

③の津留穀番所は、姫路藩の年貢米収穫期である秋の彼岸から十二月十五日までの間、川上の村々から米穀がひそかに持ち出されるのを防止するために設けられた役所である。④・⑤は、役人のいる役所であった。

高砂神社から百間蔵にかけての地域が、姫路藩の経済を支えていた。