加古川川筋一揆のおきた天保四年(1833)は、全国的なキキンで、日本中のあちこちで暴動があった。加古川流域でも前年の凶作に続き、この年も 植え付けの後、長雨が続いた。 特に関東・東北地方の天候不順はひどく、米が不足し、米が値上がりした。世にいう「天保の飢饉」である。加古川川筋の商人は、米を大量に買占め、高砂に送った。そのため、川筋でも米の値段が上昇した。また、幕末の農村には肥料(干鰯・ほしか)商等が村に入りこみ。農民も商品経済にまきこまれていた。

商人の中には高利貸を専門にした者もいた。当時、だぶついた金を投資する先がなかったのである。自然、高い利息でもとって庶民に金を貸すより方法がなかった。貧富の差が目立ってきた。

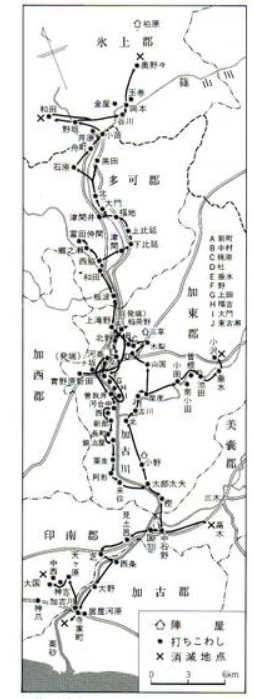

百姓たちの間にムラムラと不穏な衝動が頭をもたげた。まず、多くの商人が集まる新町が狙われた。そして、一揆勢は加古川の東岸・西岸に分かれて図(『加古川市史・第二巻より)のように広がった。13日の朝には何千という大集団にふくれあがっていった。特に、小野市の市場(当時、太郎太夫村といった)に豪商・近藤亀蔵の屋敷があった。見事なまでにつぶされた。

豪商・近藤亀蔵については明日のブログで紹介したい。