5月1日のブログ「加古川を歩く(15)」の続きである。復習をしておきたい。加古川の豊かな流れは、生活の糧であるとともに、時には洪水を引きおこし、住む人の家を壊し、田畑を流しさった。流域の人々にとっての生活は、まさに加古川との対決の歴史だった。

時は万治元年(1655)、姫路藩は、升田山から船頭(ふなもと・加古川橋西)にかけて、丈夫な堤防(升田堤)をつくり、水害を防ぎ現在の加古川本流の西側に広大な田畑を作り出そうとした。

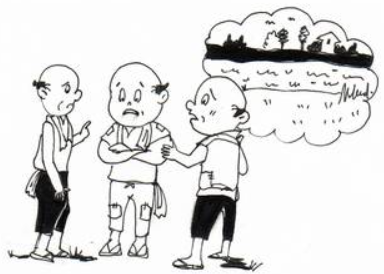

この升田堤が完成すれば、その対岸の大野・中津村等の洪水の可能性が大きくなる。そのため、大野・河原・中津の百姓達は、藩主・榊原忠次に嘆願書を出した。「・・・私たちの村々は、昔から水害の際は西側と同じように被害を受けてきました。

ところが、この度の工事で右岸(西岸)だけが強くなり、左岸(東岸)が弱いままですから、一方的に被害が私どもへかかってきます。

この度の工事を小規模にして、今後少しずつ高くしてはいかがでしょうか・・・」と。しかし、この「升田堤建設反対」の要求は一蹴された。