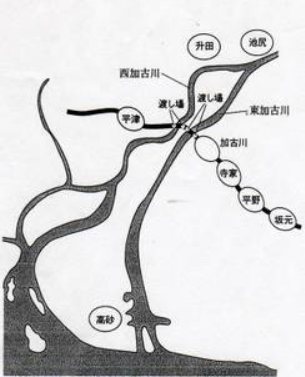

上の地図は、昨日もみた「正保播磨国絵図(解読図)」である。池尻から下流に二つの大きな流れがある。二筋の加古川は、二ヶ所の渡船が必要で旅人は難渋した。それに、加古川は若干西に低い勾配をつくっている。特に、西加古川沿い人々は洪水に苦しんだ。姫路藩は、ここを美田に変え藩の収入をはかった。

藩主・榊原忠次は、升田で西加古川をせき止め、船頭(ふなもと)までの堤の強化を命じた。この工事に動員された役夫は、60万ともいわれている。万治二年(1659)八月、工事がほぼ完成した時であった。暴風雨が襲った。

一夜のうちに堤は壊れ、元の河原にもどった。お上から、「この工事は重要である。人足が不足なら15~60才までの者をすべて動員せよ。異議を唱える者は追放せよ・・・」と、厳しい命令が出た。さすがの堰、堤も短期間で完成した。下図は、「元禄播磨の国絵図(解読図)」である。

下図のように、「升田堤」により加古川の流れは、大きく変わった。