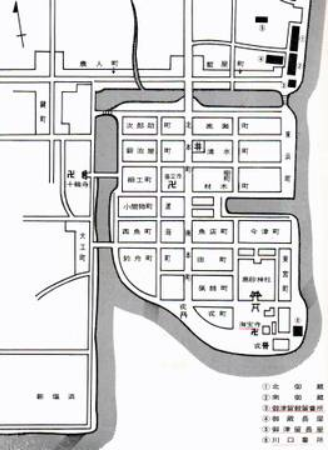

近世の高砂の町を語るとき、必ずといっていいほど『近世の高砂(山本徹也著)』(高砂市教育委員会)にある右図が使われる。高砂の町は、まさに人工の町割である。

高砂の町は、池田輝正の姫路への入部(慶長五年)後、ここに城が築かれ城下町として出発した。城下町は、まず政治・軍事都市であり、そして経済都市の性格をもつ。

しかし、高砂の町の性格を決定ずけたのは、元和元年(1615)の武家諸法度の「一国一城令」である。

この幕府の法令により、高砂城は廃城となり、時の藩主・本多忠正により城郭は廃された。以後、高砂は政治・軍事都市から港町、つまり経済都市として整備を進めていくことになった。この時、他の地域でも城下町から、その性格を変えた町は多い。

備前(岡山県)の下津井(しもつい)も城下町を形成していたが、以後高砂の町と同じく港町として発展した例である。

高砂は、港町として大きく変貌するが、下津井と異なり広大な加古川上流の後背地を持っていた。豊かな後背地と高砂の町は、大河・加古川により結ばれた。

物資は高砂に集まった。以後高砂の町は、江戸時代をつうじ飾磨港と共に姫路藩の港町として繁栄することになった