「土山」(加古川市)について、。『荘園志料(上巻)』(角川書店・清水正健編)は、次のように解説している。

土山荘・・・延元四年の文章にみえて、亦(また)薬師荘とも号す。・・・・野口荘内に土山村存す。また、『ひょうごの地名』(神戸新聞出帆センター・吉田茂樹著)では「(土山は)市の東部にある地名で、『広峰文書』延元四年(1339)の「土山荘」に由来する。おそらく元は『土山(ハニヤマ)」と称され、良質の埴土を産出した所と思われる」と説明している。

土山は、広峰社(姫路市)の支配下の荘園であったと言う。

『荘園志料』の「・・・亦、薬師荘とも号す、・・・」について、元神戸大学の石田善人先生(故人)は『兵庫史学(26)』で、「・・・播磨の国、土山荘地頭職(じとうしき)(領家は奈良の薬師寺であり、薬師寺を支配した興福寺がこれに関係する)も広峰社にあった」と述べておられる。

*地頭職・・・荘園・公領の管理権・租税徴収権などをもつ職務・権利のこと

話が、ややこしくなってきた。つまり、土山荘を支配する広峰社は、奈良の薬師寺・興福寺とも関係があったというのである。

そして、広峰社の支配下にあると言うことは、同時に薬師寺の支配下の荘園でもあったと言うことで、そのため土山荘は、薬師荘ともよばれていた。

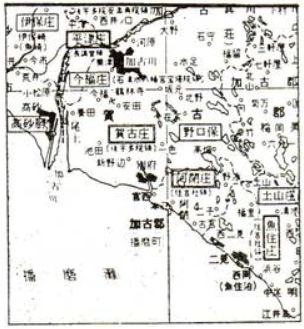

*図は「加古川周辺の荘園分布図」(竹内理三『荘園の分布』-吉川弘文館より)

投稿日 2006/12/24