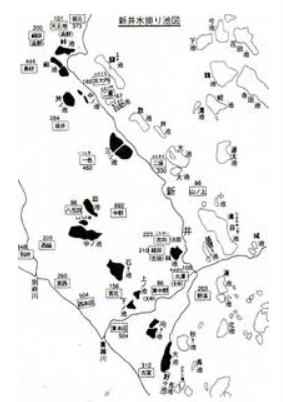

31.平岡町二俣探訪:新井物語⑤・新井と池

黒く塗りつぶした池に注目してください。

明暦二年(1656)、新井は完成しました。それに伴って、「池は不必要になった」かというと、そうではありません。

この地域は、もともと水の得にくい土地がらでした。

そのため、これらの池に水を確保するために「新井」が掘られたといってもよいほどです。

用水完成後も、しばしば十分な水が得られない年がありました。

新井は、加古川・尾上の田畑を潤す「五か井用水」とは違い、勾配がほとんどありません。そのため、新井は満水にして水位を上げなければ、水は流れてくれません。

新井(13km)の分水地の標高は約12mであり、終着「大池」の標高は約5mです。

しかも、「新井」は、「五か井用水」の取入れ口と同じす。

従って、旱魃のときは、「五か井」を優先させ、「新井」の分水口をせき止めるという条件までありました。

池を潰して、新田を作るという余裕なんてありません。黒く塗った池が、新井から取水している池です。

新井と池がともに稼動して、この地域の水は何とか確保されるという状況でした。

新井の北側の池は、「新井」より土地が高いため、取水することができません。これらの池は、依然として、雨水が最大の水源でした。

新井用水にそった池の多くは、古い時代に造られたようですが、記録がありません。

二俣(村)の大部分は、新井より北の高台にあります。新井の水は利用できません。

新井の完成後も二俣村では、依然として大池が命綱でした。

記録がないので、以下は推測です。

日照の年は、大池の水もかれてしまいました。新井の水も使えません。二俣村の作物は枯れ、その後には、きまったように飢えがまっていました。

明治20年前後の二俣の職業を調べました。「二俣村は商業がさかんな集落」と書きました。

これは、農業だけにたよっていては生活が成り立たなかったことの裏返しのようです。