20.住吉神社①・二俣は阿閇庄

◇二俣は阿閇庄(あえのしょう)の集落◇

わが国も中国大陸の政治の仕組みに学び、法による政治(律令制度)の時代に入り公地公民制が採用されました。大化の改新(645年)以後のことです。

「公地公民制とは、すべての土地と人々は、国家(天皇)のものになる」ということです。

やがて人口が増え、土地が不足するようになりました。

それに、重い税に耐えかねた農民の逃亡が重なり、税がうまく集まらなくなりました。 そのため、国家が率先して耕した土地の私有を認めたのです。

これらの私有化された土地は「荘園」と呼ばれました。

田に水を引く用水を作り、田畑を開墾することができたのは、財力に余裕のあった豪族や貴族、寺社だけでした。

それら荘園の所有者は、荘園をさらに京都やその周辺に居住するより有力な貴族、寺社に保護を求め寄進し、荘園の保護を求めました。

そして、税の一部を寄進した貴族・寺社へ納めました。

そのため、有力な京都やその周辺の貴族や寺社の荘園はどんどん増えていきました。

奈良時代・平安時代、加古川地方の荘園については史料が少ないためいため詳しいことは、はっきりしません。

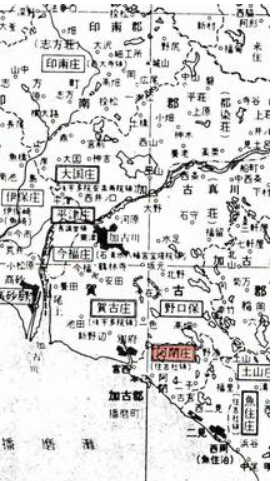

「加古川周辺の荘園分布図」(竹内理三)をご覧ください。二俣は、現在の大阪市住吉区住吉町にある住吉大社の荘園で、阿閇庄(あえのしょう)一角でした。

つまり、二俣は播磨町の住吉神社(写真)の支配下にありました。

阿閇庄の範囲は、現在の行政区でいえば、加古郡播磨町のほぼ全域と、野口町二屋、平岡町八反田、中野、一色、山之上そして二俣であったとされています。

◇二俣の住吉社は誰を祭る?◇

大阪の住吉社は、表筒男命(うわつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、底筒男命(そこつつのおのみこと)それに神功皇后(じんぐうこうごう)を祭神とし、航海(海)の守護神として崇敬集めており、海岸一帯を中心に広く分布しています。

もちろん、二俣の住吉社の祭神もこれら四柱です。

*『いっしき(風土と歴史)』(一色町内会)参照

目次に戻る 前ページへ 次ページへ