12.平岡町二俣探訪:印南野台地②・二俣は海の底

二俣を流れる新井用水は、10㍍の等高線に沿っています。

*江戸時代に造られた新井用水については、後日取り上げます。

だいたい新井用水から北、野口から東は明石川まで、そして美嚢川から南の範囲を印南野台地といっています。

昨日のブログで印南野台地を確かめておいてください。

「印南野台地もかつて海の底であった」と言われて、信じることができますか。

答えは、海の底だったのです。

それでは、印南野台地は、どのように形成されたのでしょうか。

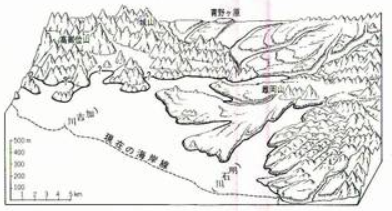

図を見てください。この図は24・5万年前ごろの海岸線・水際線(推定)です。(図は『加古川市史(第一巻)』より)

現在の印南野台地は海の底です。もちろん、新井用水から現在の海岸線までは当然海の底になります。

この海に川を中心として周辺から土砂が流れ込みました。

土砂は、海底では比較的平に堆積します。

今度は、印南野台地にあたる海底の部分の隆起がはじまりました。

そして、比較的平らな海底であった海底が徐々に地上に姿を現しました。これが印南野台地です。

印南の台地の隆起のようすは一様ではではなく、東の隆起が大きく西の平岡・野口辺りでは規模の小さな隆起でした。

現在でも印南野台地の隆起は続いています。

隆起の速度は、二俣辺りでは年間0.125mmで、東の明石市魚住町辺りでは0.35mmとなっています。

印南野台地の誕生には、隆起作用の外に気候変動という、もう一つの要素が加わり特徴ある台地を作りあげています。

気候変動と印南野台地については、明日のブログで調べることにしましょう。