| 「三瓶山」の名称は、神亀3年(726年)朝廷による、 佐比賣山(さひめやま)からの改名によるものです 佐比賣山は、「出雲国風土記」の「国引き神話」で、 国引きの綱をつなぎとめた杭です |

| 「三瓶山」の名称は、神亀3年(726年)朝廷による、 佐比賣山(さひめやま)からの改名によるものです 佐比賣山は、「出雲国風土記」の「国引き神話」で、 国引きの綱をつなぎとめた杭です | |

三瓶山は、3600年前(縄文後期)に噴火活動をしていました | |

| 三瓶山は、「歴史の山100選」です | |

| 三瓶山は、「花の百名山」(ヤマラッキョウ)です | |

| 三瓶山は、「日本百低山」親子三代三瓶ファミリーです | |

| 三瓶山は、「森林浴の森100選」です | |

| 三瓶山は、「新日本百名山」です | |

| 三瓶山は、「日本二百名山」です | |

| 三瓶山は、「さわやか自然百景」です | |

| 三瓶山は、「国民保養温泉地」です | |

| 三瓶山は、「石見富士」とも呼ばれ親しまれています | 富士市役所:→Mt.Fuji大図鑑 |

三瓶山を一周する高原道路「三瓶アイリスライン」があります | |

| 三瓶川の水を貯めた「ダムと人造湖」ができました | |

| 三瓶山は、「郷土力士」の名前です | |

| 「さんべ」は、「急行や夜行列車」の名前です | |

| 北三瓶地区では、「山村留学」が行われています | |

三瓶山には、「名水やおいしい物」があります | |

| 多根には、佐比賣山神社・「多根神楽」があります |

私が小学校低学年の頃、家には牛が3頭ヤギが一頭、ニワトリ、ウサギを飼っていました

1.近所の状況佐比賣山神社の前には小豆原口というバス停があります一日に数本しかバスが走りません。当時この近辺には家が神社を含め15件ありましたが現在は神楽殿を含め6件です小学校は家から10分くらいのところにありここには公民館、農協、倉庫農協の購買部精米所、たばこの販売所、塩の販売所、下垣商店駄菓子屋、保育園、診療所、佐藤呉服店の山手には牛の受精所があり、こっとい牛が当時2頭、大きな牛でとても怖かったです。現在は公民館とだけで民家があるだけです小学校には桜の木がありました現在は学校は

ありませんが桜の木は残っています

学校に正面には田んぼの向こうに小高い山がありそこは桜が咲いたときはしたから上まで一列に並んだ桜がきれいでした、学校から帰ったら神社の境内が遊び場で篠木、タブの木、モミジの木で木登り遊びかくれんぼをよくしました、

おやつの収集

木の実が成る木があり椎のみ他秋の新嘗祭のころよく落ちた実を拾ったものですこれを炒って食べると香ばしくて当時は大変おいしいおやつになりました

2.いたずらと遊び(魚釣り川、池・堰堤で水泳、山の幸、芝栗、木の実、あけび、アイタケ(きのこ)雪遊び。冬には現在はあまり根雪なることはありませんが私たちの子供の時は根雪になることは当たり前でしたから家の前の道路が通学路でした雪が積もるとよく固めてつるつるにし、人が滑って転ぶのを見て喜んでいました。そあとが大変親に呼ばれて大目玉、後は固めた雪の掘り起こし大変でした。でも箱そりで滑るとスピードが出て風を切るのと一本の竹ざおで方向をコントロールするのが大変スリルがあります。間違うと石垣にぶつかったり、土手の下へ落ちたりしますみんなうまいもので落ちそうになってコントロールできなくなると自分だけ飛び降りそりは何処へ、後でひらいに行き壊れたら修理してまた使う下駄スキー下駄の古いのに孟宗竹を焙って曲げて釘で打ち付け滑ったり、春から夏にかけては通学路でいたずらをするのは女の子に蛇をつかんで振り回してそばに投げてやるとギャーと言って走り去るのを楽しんだ時もありました。私はあまり記憶ないのですが同窓会でよく言われるからやったんだろうなア。

草刈りに行き毎朝決まった量を刈ってきていました、鎌で刈るので大変です、棚田のあぜ草を刈ってくのるのですからかつぎあげて家に持って帰るのも大変、たまに手伝わされる時があったが両親祖父母がやっていた

遠足・旅行

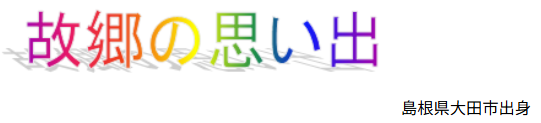

小学校での楽しみは遠足と旅行、海水浴、遠足は三瓶高原姫野が池、

円城寺、三瓶山登山、浮き布の池、全て弁当持参で歩きです(ここらの観光施設は東京北三瓶会ホームページとリンクされています) 志学温泉 三瓶を越えて行は室の内、鳥地獄を経て志学温泉へ(三瓶温泉)

松江と関の五本松で有名な美保関です、初めて汽車に乗り、汽船にも乗りました。汽車は石炭のにおいが独特のにおいトンネルに入ると鼻の中にしみる変なにおい窓を閉めても入ってく変な臭い、カタカタコットンリズミカルな音汽車の音だな、汽船は宍道湖から流れる大橋川を下り中海へ波のない静かなながれ少し濁って川底が見えないが外海へ出ると波で揺れる日本海だ、美保関港に入ると海がきれい底まで見える美保関公園では4本の大松があったように思うがあまり記憶にない

木馬道、切り出す材木を集木場から車に乗せるところまで木道をソリに材木積んで運んでいたこの道を歩く谷を渡ってかけられていることが多く下を見ると高さが高くて怖い、大人の仕事場に興味があったのだと思う兄たちについていったものです

冬はスキー 近所の家にあった単板の桜板大工さんに頼んでを削って先端を釜の熱い湯につけて曲げてスキーの形にし、金具がないので、農機具のベルトをスリッパー足かけみたいに曲げて両サイドを釘で止めて加工してつけて長靴をひもで縛って滑る場所は坂で崖の少ないところを選び少しふみかためてコースを作り近所の友達とすべる。

2月には節分祭が神社で行われる拝殿の奥には鬼の面が飾られ、子供は大太鼓をばちは藤の木の焙ってかたくしたものお爺さんが作っておいいてくれたものを持って、何個か置いてあるのであいた所へ行って大人の人に太鼓の叩き方を教えてもらった

ホームページ

http//www.ttcn.nejp/kitasanbe/index.htm 郷土の紹介

http//www.iwamigin.jp/school/kitasanbe/ 郷土館

の郷土の紹介にリンクされています。参考にしてください。

(今後作成予定未定項目)

- 村祭り(神輿、神楽、泊、御馳走、出店)

盆(お墓参り、盆踊り,) 報恩講(お寺大なべとお焦げ)

- 柿取り 干し柿 、ざるカゴと米糸紐雀取り、竹鉄砲、竹トンボ、ゴム銃、

- あけびとり 流れ藪

- フナ釣り 姫逃池(釣り糸、浮き、竿竹、肥後守)(川虫、柳の虫、青虫、

ミミズ、) 川釣り (ドロンコ釣り) - 浮島のり 姫逃池

- 夏の遊び堰堤 泳ぎ、飛び込み、ターザン遊び 、穴釣り(うなぎ(ドジョウ)魚突き

- カラス貝(地元の呼び名は違う覚えていない)採り宝陀寺池(指探り)

- 高原野球 (大田市民球場、広島カープ大和田) 神様・仏様・稲尾様(赤バット・青バット(中学校1:00からの放送)

- 彼岸の中日さん(省営バスツバメマーク)

- ラジオ放送の楽しみ・・新諸国物語(笛吹童子)当時のラジオの大きさと雑音波打ち音

- 放課後の(中学校)スポーツ、野球(何と言いましょうか小西節)、スキー、他

- 宿直の先生と勉強会というか遊び