富山県射水市出身 星野 弘

『富山って何県 ?』若い頃、こんな質問を受けたことがある。私は空気を乱すまいと『ウーン・富山県 !』と答えた。

質問者は異変には気づいていない。こんな気遣いが県人のいいとこかも知れない。他府県の人には、馴染みの薄い県の入るようだ。

位置的には、一級河川?庄川右岸?のデルタ地帯にあって、射水平野の一角、三島野と称する標高7?15m程度の平坦地である。

古くから穀倉地帯として栄えてきた。東に立山連峰、南に日本アルプスの雄々しき勇姿を仰ぎ見ることができる。

激動の昭和を象徴する近代化の中で、この光景だけが昔のままである。私が生まれた当時は射水郡二口村、世帯数300足らずの小さな校区、その中で14戸という校下で最も小さな集落が、私の生まれた中村である。

村は小さいが役場・学校・農協は、中村の範地に在り、地図には首都ならぬ首村として、村名が掲載されていた。

古い話では、1585年 佐々成政が豊臣秀吉に降伏した後、廃藩になる明治4年までの281年間は加賀藩の統治下、地方行政機関・十村役の折橋家が支配をしていた。

また、1652年の庄川大洪水を機に、三島野に点在する中村を含む11ケ村の灌漑用に、『11ケ用水』が開設された。その後、統廃合を繰り返し、その数40ケ村に達し、2万石を養う郡内最大の基幹用水となったのである。今は見られないが、宅地の周囲を杉などの大木で囲み、燃料や木材の資源として活用する風物詩的な光景が思い出される。

当時の燃料は、麦藁・籾殻・薪・藁が主体、いろり では灰が堆積し、雪の季節は持って行く場所に困る。

灰の一時的な保管場所として、庭の片隅に建てられたのが、三畳程度の灰納屋、内壁はコンクリートなので火災の心配がない。子供の頃、自然公園的な役割を果たしていたのが、近くを流れる和田川。十数mの幅を有し、流れが緩やか、川底は土砂、川には土橋が掛かっていた。老朽化して、橋中央部に大きな落とし穴が出来、その穴から、リヤカーを引いたおばちゃんが、足から落ちるのを目撃したことがある。幸いその場所は水深2m程度で、もんぺ姿のおばちゃんは全身すぶ濡れ、無傷だった。

川の土手は昆虫の宝庫、川のよどみは子供の天国、泳ぎの特訓が繰り返され、泳げるようになると、水流の多い牧野川や庄川へ巣立って行ったのである。釣り場としても人気があり、《縞みみず》 で『グズ』と呼ばれる魚を釣り、柳の枝に鰓を差込み、鶏やアヒルの餌に持ち帰ったものである。太公望は本格的な装備で、鯉・うぐい・鮒などを狙っていたようだ。

現在の和田川は、総合開発事業の一環で、砺波市に和田川ダムが建設され、旧新湊市を中心とする?新産業都市建設?の、用水供給源となった。

越の潟を埋め立てて作られた富山新港、この巨大な工業団地の工業用水、高岡・旧新湊・小杉地区の生活用水、射水乾田化事業に伴う農業用水などが、供給の対象である。

ダム直下の発電所は、最大7,400kwの発電能力がある。直線急流型に改修された現在、水量が多く、水流が早くて近づけない。

小さな集落も道路整備が行き届き、利便性が格段に向上したため、50戸を超える世帯数に膨らんだ。

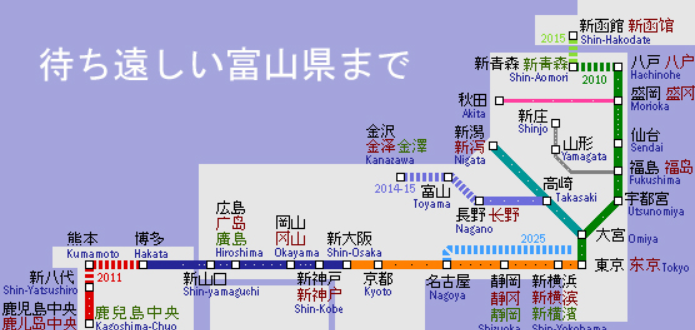

また 北陸新幹線が、私の生家直近を走るルートが本決まり、庄川の橋脚もほぼ完成、村を横断する工事も近いものと思われる。

平成15年には、旧射水郡と旧新湊市が合併して射水市が誕生、まだまだ進化を続けるであろう『私のふるさと』、少なくとも新幹線開通の情報は、持って往きたいものである。