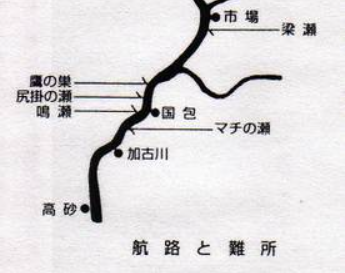

川筋の最大の難所は国包(くにかね)のすぐ上手にあった。美嚢川(みのがわ)が加古川と合流し、国包の北あたりは、全体が岩盤でミオ(水路)らしいものがなかった。これは、またオヤジ(船頭)の腕の見せどころでもあった。ここをすぎると、大きな難所は少なく、高砂までは帆走ができ、天気のよい日には鼻歌も出たという。

やがて、高砂についた。帰りは、帰りの荷物を積み、オヤジ(船頭)は荷の受け渡しのために居残のこり、中乗りと艫のりは、国包でオヤジ(船頭)を待った。オヤジは国包までは陸路を帰った。その日は、国包での泊が多かった。そんな時は、きまってオヤジは「下川」(現在も高砂で営業している)のアナゴと晩のおかずを仕入れてきた。秋ごろは、イワシかサイラ。冬は、ナゴヤ(小形のふぐ)が多かった。ナゴヤの臓物を抜き、野菜を加えての鍋はこたえられなかった。

国包の夜は、苦しい労働を忘れる楽しみがあった。

*『加古川の舟運の研究(吉田省三著)(滝野町)参照