闘竜灘より北への舟運の開発は、南の舟運より10年ほど遅れるが、先に見ておきたい。

6月2日(火)、本郷(丹波市氷上町本郷)へいってきた。写真は、その帰りに撮ったものである。手前が佐治川(本郷川)で、中央が加古川の支流・篠山川である。

ここで加古川は、両川の水を合わせて、南(写真右)へと勢いを増して流れ下る。

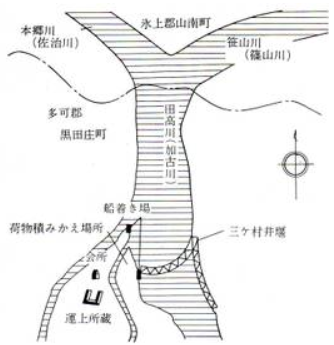

前日は雨のため、この日の加古川は、水量も多く流れも早かった。図を見て欲しい。1800年ごろに描かれた田高川船座周辺の図である。この佐治川と篠山川の合流点からすぐ南の右岸(西岸)に船町の河岸(かし・川の港)があった。

三ケ村井堰と船町

闘竜灘で加古川を上下した高瀬舟は、いったん陸揚げされ、荷物が積み替えられたことは述べた。

物資の積み替えが行われた河岸がもう一ヶ所あった。それが、ここ船町の河岸であった。ここの「三ケ村井堰」は定井堰で、一年を通して取り壊されることがなかったため、高瀬舟は通行することはできなかった。加古川には、たくさんの井堰があったが、加古川舟運より井堰の方が歴史が古く、田畑に水が必要な時期は井堰の方が優先された。

そのため、加古川の舟運は九月の彼岸から翌年の五月の八十八夜までと限られていた。この期間は井堰がつぶされ高瀬船の航行が可能となった。