日照続きで不作、雨続きで不作。台風でまたまた凶作。江戸時代は、しばしばこんな年があった。村々は困窮し、飢え死にする者が多く出た年もあった。そんな年には、領主側としても、だまって見ていたわけではない。たくわえの種籾などを農民に分け与えたという記録もある。

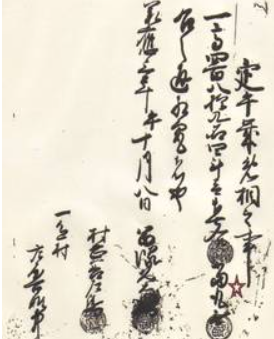

ここに平岡(加古川市平岡町)の一色(いっしき)に、右のような年貢免状が残っている。

これは承応3年(1754)一色村に当てた年貢免状である。

最初の部分を読んでおきたい。

定 午歳免相之事 *免相(めんあい)・・・年貢の賦課率のこと

一 高 四八九石四斗一升七合 當取無

右の通り相究むる者なり

☆印の「當取無」は、今年は収穫がなかったということである。つまり、「農民の生活の惨状から、今年は年貢を完全に納入しなくてもい。そして、年貢を取り立てるほどの収穫がなかったので、年貢の先送りではなく、年貢を免除する」というのである。

藩としても苦しい台所事情であったでだろうが、思いきったはからいである。他の村の記録はないが、近隣の村とても状況はおなじであったであっと想像される。

*『今里傳兵衛と新井の歴史』参照

目次に戻る 前ページへ 次ページへ